우리시대의 추상: 시리즈 II: 양정화, 오종, 왕덕경, 전명은, 정지현

챕터투 (Chapter II)는 "우리시대의 추상: 시리즈 II"를 2019년 8월 8일부터 9월 7일까지 연남동 전시 공간에서 개최한다.

2017년 4월에 챕터투에서 열린 "우리시대의 추상: 시리즈 I"은 동시대(contemporary)라는 시공간을 공유하는 신진 작가들의 선별된 작업을 선보이며, "단색화"에 대한 국제적인 비평과 주목에 의해 역설적으로 가려진 '한국 현대추상미술'의 다양성과 특질, 혼성성을 미력하나마 조명해 보았다. 작품의 탄생을 추동하는 내적 토대라 할 수 있는 '작가의 조형 의지'가 곧 생활 터전과 밀접하다는 가정하에, 최선, 오택관, 추숙화 등의 평면 회화를 중심으로 추상이라는 장르가 현대 한국 사회에서 표현되는 양태에 대해 주의를 이끌어 내고자 하였다.

근 이 년 만에 두 번째 시리즈로 여는 이번 전시는 첫 전시에서 견지했던 주제적 접근을 보다 확장하기 위하여, 비미술적 재료와 이미지의 차용이 어떠한 방식으로 추상의 발현에 주도적으로 기여하였는지를 살펴보고자 한다. 특히, 재료의 물성 자체와 개별성을 "재현(representation)"의 본질로 인식한 설치 작품들에서, 여전히 현재진행 중인 추상 미술의 다양한 변주와 실험적 접근 방식을 살펴보는 기회일 것이다.

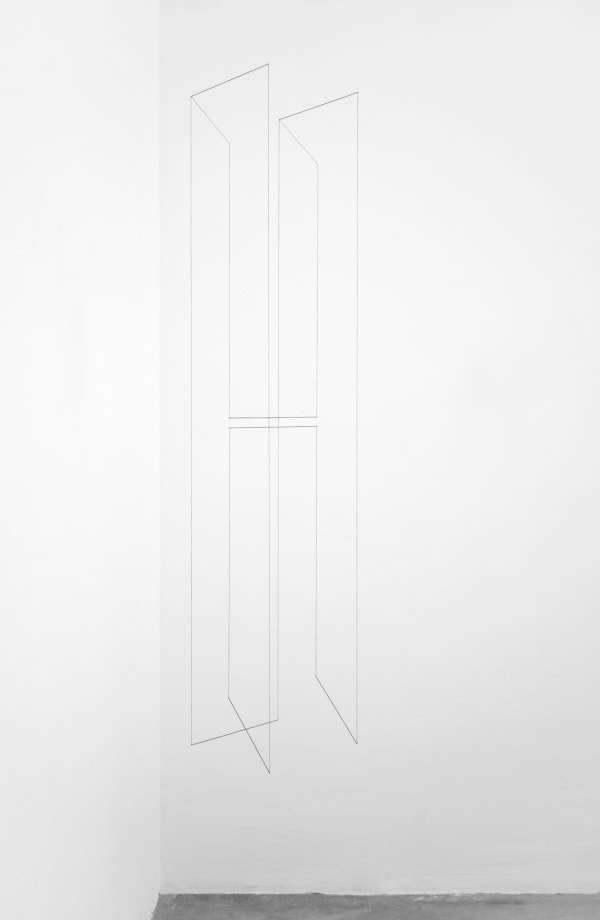

오종(b.1981)의 작품(Column 7, 2019)은 공간을 점유한다. 다만, 그의 방식은 일반적으로 물체가 공간에서 부피와 질량이라는 물리 원칙을 통해 양적으로 점유하는 방식이 아닌, 오직 희미하게 인지되는 외곽선들의 존재와 그것들의 상호 작용을 통한 점유, '최소한의-비물질적 점유'에 해당된다. 오종의 작품은 공간에 존재한다는 표현 보다는 공간을 구획한다는 표현에 어울리는데, 들뢰즈(Gilles Deleuze, 1925 - 1995)가 주창한 '홈 패인 공간'의 미술적 현현이라고 할 만하다. 마치 텅 빈 하늘이 GPS상 좌표와 국경선, 복잡한 항로로 인해 촘촘히 구획되어 있듯이, 극세 철제 프레임은 관람자의 시선에 반응하는 지점에서 존재를 드러내며 도사리고 있다.

양정화(b.1973)의 'Untitled Figure(2019)'는 제목에서 유추되듯이 불특정한 움직임이 음영의 반복이라는 특정한 패턴을 직조해낸 듯한 순간과 그 흔적을 포착한다. 왼쪽 상단에서 사선으로 길게 늘어진 스트라이프 문양은 빛이 입사에 의한 음영의 강약과 결합하여 역동적이면서 무언가 비밀스러운 분위기를 풍긴다. 입자가 곱고 침투율이 높은 재료의 조합으로만 전개된 작품은 캔버스 표면에 스며든 듯한 효과를 보이며 환영적 요소를 제거하는데, 이는 무언가를 묘사한 것이 아닌 그 무엇 자체를 그대로 시현하는 듯한 감흥을 불러 일으킨다.

왕덕경(b.1981)은 미립의 규사와 백운사를 집적한 입방체, '바스헤르메티스(2016 - 2019)'를 통해 만물에 깃든 영속성이라는 신화(myth)가 시간에 의해 붕괴되는 과정을 시각적으로 은유한다. 모래 입자의 물성은 그대로 보존되기에, 여기서 '붕괴'란 입방체로 다져지면서 각 입자가 최초에 부여 받은 좌표에서 이탈함을 뜻한다. 이러한 이탈은 시간의 흐름과 함께 중력의 영향을 받으며 수직 방향으로 서서히 이루어지며, 미술사적 시각하 작품의 미니멀적 외향과 설치 방식에 의해 자동적으로 소환되는 우리의 학습된 선입견에 의문을 제기하는 기제로 작용한다.

전명은(b.1977)은 조각 작품을 여러 각도에서 촬영한 ‘누워있는 조각가의 시간(2016 - 2018)’ 연작을 통해, 재현과 창조라는 사진 매체의 양면성에 대한 묵직한 화두를 던지고 있다. 작가는 조각 작품의 일부분을 임의로 선택하고 촬영함으로써, 우리는 크기와 기능을 가늠키 어려운 피사체의 이미지 조합과 대면하게 된다. 여기서 관찰되는 추상성은 원래 조각이 함유하고 있는 외형적 특질의 연장선인지, 아니면 작가의 의도에 의해 새롭게 형성된 성질인지가 모호하다. 일반적인 스튜디오 촬영 기법에 의해 중앙에 가지런히 놓인 피사체는 일종의 엄숙함을 선사하며, 전지적 관찰자로서의 작가의 지위를 지지한다.

정지현(b.1986)은 2019년작 '에그 스택, 테라초, 무거운 돌'을 통해, 물체와 물체간 의외의 조합이 의도치 않게 지향하게 되는 지점의 풍경으로 우리를 이끈다. 사회의 물적 토대를 지지하는 건축물과 산업, 생필품의 순환 고리에 늘 노출되어 있기에 작가에 이끌려 온 그 지점은 우리에게 결코 낯선 광경이 아님에도 동시에 무척 생경하다. 원래의 쓰임새와 결합 방식을 거슬러 작가가 집적한 작품은 기능의 부재, 보편성의 교란 그리고 불합리한 점유라는 분위기를 풍기며 우리 의식의 불편한 지점에 기거하고 있다. 공산품의 범주에서 레디메이드(Ready-made)로 변모하는 임계적 경계선에 대한 작가의 지속적인 탐구와 관심은 여기서도 여전히 유효하다.